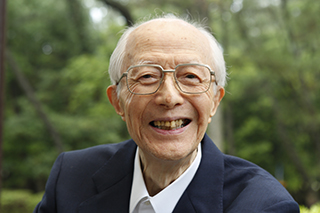

ロボコンの父・森政弘のことば

この記事は、ロボコンの父・森政弘先生のことばをまとめたものです。

1988年にNHKではじまったロボットコンテスト。もともとは、アメリカ・マサチューセッツ工科大学で行われていたロボット製作の授業を知ったNHKのディレクターが、当時、NHKの番組にたびたび出演していた東京工業大学の森政弘先生に相談し、「そうしたことなら授業でやっているよ」とアドバイスを受けたことから始まりました。

ロボコンの父と呼ばれる森政弘先生は、出場する学生のみなさんに向けて「ロボコンの精神」を伝えたいと考え、機会があるたびにそれを書かれています。全国大会の会場で配られるプログラムなどに書かれた言葉を、まとめてみました。参加される学生の皆さん、そしてロボコンを目指す皆さんに、ぜひ読んでもらいたいと思います。

[2025年1月23日 加筆]

ロボコンの創始者で、東京科学大学名誉教授の森 政弘 先生が2025年1月12日にご病気のため、97歳で逝去されました。生前のご功績を偲び、ロボコン事務局一同、謹んで哀悼の意を表します。

訃報によせて本投稿に、森先生がロボコンに参加する皆さんに向けて、2018~2024年の高専ロボコン全国大会のプログラムに寄稿されたお言葉を追記します。

これからロボコンに参加する皆さんはもちろん、番組などを通してロボコンをお楽しみいただいている皆さんも、ぜひお読みいただければと思います。

東京科学大学名誉教授

森政弘

価値を超える

人間は文明・分化が進むにつれて、「価値」というものを作り上げました。

その価値を高めようと、多くのことが進歩発展しましたが、一方、価値を追求することで、好ましくない方向へ進んだこともあったのです。例えば、金賞・銀賞・銅賞です。誰でも最高の金が欲しいのは当たり前ですが、そのため、銀と銅は、価値が低くく思われ、銀も銅も、それなりの価値はあるのに、金でなければ価値がないような気分が生まれてしまいました。「富」に価値を認めるから、国を富ませたくなって、紛争や、ひどい場合には戦争が生じ、自分が富を欲しくなって、いろんな悪事が起こされているのです。

それでわれわれは、一度、価値を超えた「非価値」の世界へ入ることが大事だと思います。この「非価値」とは、「不価値」とは違います。不価値は価値がないことですが、非価値は価値を問題にしない姿勢を言うのです。

そこでわれわれのロボコン大賞ですが、あれは、勝ち負けの価値を超えた非価値を、高専諸君に身に付けて頂こうとして生まれたものです。

どうか皆さん、この点を十分に理解して、ロボコンを進めて下さる様、お祈りして止みません。

-2024年全国大会プログラム寄稿より-

直観を鍛えるロボコン

ロボコンの教育的意義の一つに「直観を鍛える」、というのがあります。

人によっては、直観などあやふやで、厳正な理性こそが真実を見付けるのだ、という人もありますが、そうではありません。

我が国初のノーベル賞受賞者、湯川秀樹先生も、「直観で把握し、その後、理性で処理する」と言っておられました。先生の鋭い直観で、中間子の存在が閃いたわけです。理性だけでは届かない世界は、直観の独壇場です。発明・発見は、先ず「直観」。「直観」なしには不可能です。

しかし残念なことに、この「直観」は、座学では養えられず、手を汚す実践によってこそ、鍛えられるのです。私はこの点に気付いて、ロボコンを始めたと言っても、過言ではありません。

高専の諸君に心得て頂きたいことは、ロボットの発想をするときや、その加工をするときに、出来るだけ多くを忘れることです。ロボコンをすると「直観力」が増すということさえも忘れて、只ひたすらに打ち込んで下さい。逆説のようですが、そのとき、最もよく「直観力」が鍛えられるのです。忘れ去ったことが必要になれば、ネットを探せばよい位に腹を据えて。

難しそうな話になりましたが、何のことはない、「あっ、そうか!!」と閃いて手や膝を叩く――あの瞬間を大事にしてくださいということです。その時、卵の殻が割れて、すばらしい雛が生まれるのです。

諸君、どうかこのように、「直観力」を鍛えられるよう、お祈りしてやみません。

-2023年全国大会プログラム寄稿より-

言葉を使わずに物を見る

日常われわれは、物を見た時、これはビスだ、あれは鉄板だと、言葉と物とを結びつけて見ています。しかしよく考えると、物が先にあって、言葉はその物に対して後から人間が付けたものだということが、分かります。

なぜこのような変わったことを言うのかといえば、言葉を外して物を見ると――つまり、頭の良い犬のように物を見ると、その物に備わっている全ての能力を観みやすくなるからです。

何十年か前のことですが、遭難しかかった人がひらめいて、リュックに入っていたマジックインクに火を点け、救助隊へ知らせ、命を取り留めたことがありました。絶体絶命の時には言葉は出て来ず、マジックがアルコールランプに観えたのでしょう。つまりマジックには、文字等を書くだけでなく、アルコールランプとしての能力もあったわけです。

これは小さな例ですが、実は大宇宙を作り動かしているハタラキは、言葉を外さなければ観えないからです。急に難しい話になりましたが、ひとたびこのハタラキに気付けば、無限の自信と限りない謙虚さが身につくからです。

これは私の生きるための大事な哲学であり、ロボコンもこの哲学から出たものなのです。今や科学技術者も、哲学を必要とする時代に入ってきました。今年は高専制度創設60周年ですが、この時に当り、高専生の諸君も哲学の大事さに目覚めて、より高き人生を送り、社会へ貢献されることを期待して止みません。

-2022年全国大会プログラム寄稿より-

もの作り と 直観智

このコンテストの特別協賛にもなって頂いている、本田技研工業の本田宗一郎様の格言の一つに、「やってみもせんで、何が分かる!」と言うのがありますが、これは、本ロボコンの大事な教育的意味を、ピッタリと言い表していると思います。

これまでの教育では、座学が主であって、その方法では、知識を与えることは出来ても、知恵を湧き出させることは出来ません。しかし知恵が湧き出さなけなければ、ピーンと来る「直観」が効かないので、発明・発見は不可能です。

知識と知恵とは同じものではありません。むしろそれ等は、互いに正反対のものと言った方が良いかも知れないのです。早い話が、知識は「入れる」と言い、知恵は「出す」と言います。

この大事な知恵を与えてくれる方法が、実践的なロボットコンテストなのです。

高専の諸君よ、ロボコンに、否、すべての行為に、この「実践」を活かし、コロナ禍を乗り越え、より一層の安全で平和な世界を目指されることを切望します。

-2021年全国大会プログラム寄稿より-

物から習う(2020)

多くのものの世話になって生きているのだから、すべてを自分の思うようにしようと思うのは間違いである。身の回りばかりでなく、世界中の物事が関連し合って、今の自分が「活かされ」ていることは、今日のコロナ禍が示す通りだ。

物事には、作用と反作用があるのが原理だが、それに照らし合わせれば、「活かされる」が作用で、反作用は「活かす」ことになる。この作用・反作用の原理をすべてに応用して行くことが、人生をハッピーにする生き方だ。

この観点から、今回の高専ロボコンを見た時、地方大会では、コロナ禍にめげず、オンライン方式を、かなり活かしておられることに、私は感激した。その精鋭たちの全国大会なのだから、大きな見物になると私は期待している。

高専の諸君よ、ロボコンに、否、すべての行為に、この「活かし、活かされる」原理を当てはめ、コロナ禍を乗り越え、より一層の安全で平和な世界を目指されることを望みたい。

-2020年全国大会プログラム寄稿より-

物から習う(2019)

ロボコンの目的の一つは、学生諸君に、「物」というものから多くを学び取って頂きたい点にある。

ロボットを考案し、手を汚して製作すると、ひとりでに、そのロボットを大切に扱うようになる。例えばロボットを持ち上げる時、「ここを持つのならば大丈夫だが、そこを持つと折角苦労した部分が傷んでしまう」など、教えなくても、直ぐ分るようになる。こう言う状態が数週間以上続くと、何時の間にか、ロボットの方から学生諸君へ向って語りかけて来るようになる。「このネジは締め過ぎだよ、もう少し緩めて」とか、「半田付けが取れ掛かっているよ」とかの声が聞こえるようになるのだ。

その声が聞こえるようになれば、しめたもの。「油を一滴くれないか」「分った、今差してあげるよ」「これで良いかい?」「丁度良い。有り難う」などと、物と自分とが会話するようになる。

この延長線上に、物を大切にし、物から人生の多くを学び、最後には物を崇めるという姿勢があるのだ。考えてみれば、「物は大自然から生まれた、創造主の子供」なのだから。

-2019年全国大会プログラム寄稿より-

次世代ロボコンに望みたいこと

視聴者の皆様方と関係者のお陰で、アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト(高専ロボコン)は、今回で31回目を迎えることが出来た。有り難い事である。その間、参加学生諸君の技術進歩には目を見張るものがあり、今回の内容はペットボトルを投げて立てることだが、地区大会の様子を見ても、あの高い所へよくぞペットボトルを立て得るものだと感心する。

ところで今日、技術進歩を称賛しているだけでは済まなくなって来た。それは、進歩は複雑化の代名詞になり、その複雑化の弊害が各所に顔を出し始めたからだ。そこで私は、1979年、川を横切るのに凧の原理を応用し、エンジン等は使わず、水流のエネルギーのみを使い、軽々と天龍川をボートで横切った。必要としたのはロープ1本だけで、これを簡単で秀でたと言う意味で「簡秀技術」と名付けた。

思えば、日本には「俳句」という枯淡で勝れた文学があるが、技術の俳句が「簡秀技術」なのである。今日、様々な番組でも地球温暖化・人類滅亡が、本気で警告されているが、高専ロボコンも「簡秀技術」へ向って進んで欲しいと熱望する。

-2018年全国大会プログラム寄稿より-

望む 天真で自由奔放な発想を

高専ロボコンは今年で30年。「初心忘るべからず」の金言にしたがって初回を振り返ったところ、機構は単純でも、奇想天外で天真爛漫な発想に満ちていました。

例えば「シャクトリマシーンラクンダー(東京高専)」は、その上にうつ伏せに乗った学生が、単一乾電池2個だけのエネルギーで、数10cmも上下しながらゆっくり進むもので、会場はそのユーモア溢れた動きと構造に、爆笑で沸きました。

また、「ダム号(長岡高専)」は、フレミング左手の法則を応用し、巨大な永久磁石板の間を、厚さ2mmほどのアルミ板製のコイルを上下させながら、ゆるゆると進むアイデアで、これまたわれわれを、うならせたのです。

ところで、それから30年が経過し、社会全体はデジタル化され、便利にはなりましたが、複雑でせせこましくなり、発想のスケールも小さくなったと思われます。ロボコンにもこの傾向が出て来たことは否めません。

人間はもっと天真爛漫であるべきだと熟慮します。

この天真は天の心「天心」に通じ、それは大自然の恵みなのです。

どうか皆さん、天心に帰って、記念すべき30回大会を沸かせて下さい!!

-2017年ルールブック巻頭言より-

「創造」とロボコン

高専ロボコン全国大会には、毎回、全く予想外の創造的なアイデアのロボットが登場し、われわれを驚かせ、また感心させてくれます。

これはひとえに、参加学生諸君の頭と努力の結晶に他なりませんが、学生諸君は、アイデアの閃(ひらめ)きと、閃いた時の走り出したくなるような大きな感動を味わわれたはずです。

実は、この感動こそが、現在の教育に欠けたものなのです。いや、教育に於いてだけではなく、社会全体に欠けています。これが、われわれが溢れんばかりの物に囲まれていながら、深い幸福感を味わう事が出来ないでいる理由です。

熟慮するに、「創造」は大自然のハタラキであって、われわれの行為が、そのハタラキに合致したときには、快さ・活性・謙虚などという美徳が与えられるのです。創造的な人は生き生きして眼が輝いているのが、その証拠ではありませんか。

この点こそが、ロボットコンテストを行っている根本の目的です。

どうか、皆さん、この事を心底に据えて、ロボットを製作し、また観覧して頂きたいと念願して止みません。

-2016年全国大会プログラム寄稿より-

望む 遊び心ある自在な発想を

世界的な大企業 本田技研工業(株)には、アイディアコンテスト(アイコン)という創造的な遊び心を育てる伝統がありました。折り畳み式バイクがその初回(1970年)で優勝しましたが、創業者の本田宗一郎さんは「誰が明日売れるような物を作れと言ったのか! 我らが社員全員に大きな夢を見て欲しいからやっているのに!!」と怒り出されてしまったのでした。

それで第2回目には、「ゴンドラゴン」という二匹の龍の間にシャフトを通し、そのシャフトにエンジンと椅子が4つ設けられ、その椅子に腰掛けた4人がエンジンで回り、二匹の龍は天を向いたり水面を向いたりしながら、堂々と浜名湖を進んで行くという凄いものが登場しました(第2回アイコン大賞)。また、四角形や三角形の車輪の自転車、さらには、車軸のない自転車(第3回アイコン大賞)までが登場し、アイコンは痛快極まりない面白い行事に発展したのです。

そこで本田宗一郎さんは「良くなってきた、面白いだろう、今後も続けたいな。だけどそれには金が要る。だから車を作って金を稼ごうやな」と全社員に向かって宣言されたのでした。

金儲けのためにではなく、アイデアを出す創造的遊びのために働くという論理です。

ロボコンも同様で、勝負に勝つことなどは二の次です。創造的アイデアがひらめいた瞬間の飛び上がるような感激――それは大げさですが、ビッグバンを開闢(かいびゃく)させた大宇宙の働きの現れなのです。それを育てようとするのが、ロボコンの理念であり、最高の賞、ロボコン大賞が設けられた意義でもあります。

どうか皆さん、このことを心の底に据えてロボコンに参加されるよう望んでいます。

-2016年ルールブック巻頭言より-

人工の自然化

技術先進国の目下の大問題は、「人工を自然化する」という所にあります。

結論から言えば、これなしには、地球が危いからです。

それには、「物は人間が便利をする材料」という現在の常識を改め、「物にも生物と同様の尊い命が宿っている」と認識し直す必要があります。そして自分自身が本当の幸福を味わってみることです。すると「贅沢をして、物に満たされただけでは、真の幸福はえられない」ことが納得できるでしょう。おそらく多くの方は、現状では心が満たされておられないのではないかと、私は推察しています。

「物の命を知る」-この教育こそ、現代の技術教育の緊急課題なのです。

ロボコンは、その課題から創始された教育方法であります。紙と白板の教え方に偏った姿を深く反省して、現物の「物」に接して手を汚す修練を教育に取り入れたもの、それがロボコンです。現物はバーチャルなものとは違って、その「命」が語りかけて、扱う人間を育ててくれるからです。

ご参観の皆様も、このことを念頭にお楽しみ頂きたいと念願して止みません。

-2015年全国大会プログラム寄稿より-

「陰(いん)」の世界に気付こう

ロボコンの目的は、参加高専生諸君の「気付く力」を育てたいという点にもあります。現代は、他が作った完成品の中から選ぶ社会に成り下がり、自分が手を汚して材料から創り出すことを忘れています。そのことの重大性を体験するのがロボコンです。

ところで、刃物ひとつを見ても、切れる刃の部分(陽)と、切れない柄(陰)とが協力して、はじめて安全に切ることができるのですし、車でもアクセル(陽)と、それとは正反対の作用をするブレーキ(陰)とがあってこそ安全に走ることができています。

この、正反対の二つが融合した「陰・陽」関係というものは、この宇宙の根本原理ですから、ロボットを創作するにも、知る知識(陽)と同時に、気付き考え出す知恵(陰)が不可欠です。今日はITのせいで知識過剰になり、脳の空きメモリーが減って重くなり、知恵が湧き出さなくなっています。

ロボコンには、参加学生諸君に、現代社会が忘れているこの「陰陽関係」という天地の真理に目覚めてもらいたいという、願いと祈りが込められているのです。

-2015年ルールブック巻頭言より-

ロボコンの神髄

ロボコンは一見娯楽のように見えるかも知れませんが、実は、最高の楽しみを味わいながら人間育成までをもやってのける、教育的イベントなのです。

過去26回の高専ロボコンもこれを実証しました。

本当の楽しみというものは、精進努力・創造・熱中といった苦しさと表裏一体をなしているものです。それを伴わない楽しさは堕落した享楽に過ぎません。

出場者諸君が、自分たちの苦心の結晶であるロボットをわが子のようにいたわる心は、人間が地球を愛する心につながります。

ロボコンを通して、今後の世界を救うことのできる成人たちが、一人でも多く輩出されることを願っております。

-2014年全国大会プログラム寄稿より-

励ましの一言

電流を流すには、電気を流さない絶縁体が不可欠なように、この宇宙は陰・陽という正反対の2つが融合して成り立っている。頭もそうなのだが、座学では陽の頭しか育たないのだ。bit を増す情報化はそれに拍車をかけ、われわれの頭は動きが重くなってきた。つまり知識は増えるが知恵が出ず、理解はするが感動を味わえなくなっている。陰の頭を置き去りにしている証拠である。

ロボコンは、この陰の頭の養成なのだから、今日、極めて重要である。「ロボコン大賞」を狙うのならば、陰の頭を使って欲しい。市販の部品、センサー、マイコンなどを機械的に組み合わせるだけでは、いかにそれが複雑高性能であっても、陽の頭に過ぎない。得るのは陽、捨てるのが陰だ。情報を削除し、頭をリセットして軽くすると、直観・発見・創造への道が開ける。そこを評価したい。

それには、賞を狙うという気持さえも忘れ去るほどに夢中になることだ。真理の探求は、名誉心に駆られた賞への先陣争いではだめだ。自然に開眼し、感動し、敬虔になることを目指すべきだ。ロボコンも例外ではない。

無心なご健闘を祈って止まない。

-2014年ルールブック巻頭言より-

第30回大会にあたって

この世の中の存在が、正しく、美しく動いている、働いている時には、必ず「二つ」の正反対のことが、助け合っています。これがとても大事なことです。

たとえば、刃物は切るものですが、刃だけでは切れません、刃を持てば手を切ってしまうからです。ですから刃物には切れない部分、柄が必要です。これがないと刃物は扱えません。

東洋には「陰・陽」の思想が有ります。この場合、刃が「陽」で、柄が「陰」です。

同じように、自動車は、止めるハタラキをする、ブレーキなしでは走れません。アクセルが「陽」で、ブレーキが「陰」です。走るのにも反対の作用が必要です。

自律神経を考えても、動作するときにハタラく交感神経と、休む時にハタラく副交感神経とがあります。

このように、あらゆることが正反対のこと2つが助け合ってできており、どちらか片方が欠けますと、事柄は巧く行かなくなるのです。

今から考えると36年前、1981年、私が東京工業大学で現役の頃、学生君の顔から、活き活きとした表情、精気が消えうせておりました。私はこれを危ないと思いました。危機感を感じまして、何とか手を打たねばならないと感じ、そこでアイデアを出しました。単一乾電池2個のエネルギーだけで、人間1人が乗って走る車を創作し、競技をするというものでした。

たいへん有り難い事に、このアイデアは効を奏し、学生諸君の顔に輝きが出てきた。学生諸君の想像力をかき立て、彼らは「感動」を味わい、その顔が活気を取り戻してくれたのです。「理性」の世界に生きていた学生君に「感性」の世界が戻ったというわけです。

これが「ロボコンの始まり」であり、「原点」ともなったのです。

ちょうどその頃、NHKさんも何か新しい創造的番組はないものかと模索しておられました。それで私と組んで、高等専門学校へ声を掛け、これと同じ単一乾電池2個だけで、人間が乗って走る車の競技をするということをNHK放送センター第1スタジオで行ったのが1988年です。これが高専ロボコンの始まりです。

おかげで高専ロボコンは以後引き継がれて、翌年から単一乾電池がロボットに変わって今日の30回目に至って今日という日を迎えたわけです。また今や、ロボコンは、高等専門学校の教育には、欠かせないイベントともなりました。

その間に、ロボコンについての標語もいくつか出来て参りました。

たとえば「もの作りは、人作り」。

それから、「勝ったロボットには力があるが、負けたロボットには夢がある」など、皆様から好評を頂きました。

ところが、ロボコンを続けて行くうちに、どうしても勝敗にとらわれてくるようになりました。もちろんコンテストですから勝たなければいけませんし、その意気込みも大事ですが、勝ち負けにこだわると話がギスギスして参ります。

たとえばそこに段差がちょっとあると。あの段差がなかったらおれたちは勝てたのに、その段差のせいで勝てなかったのだ、ということになります。これはまずいということで、勝ち負けは大事だけれども、それにこだわらない「ロボコン大賞」というものが1992年に生まれました。

「ロボコン大賞」には、「陽」の力も、「陰」の夢も、含まれたロボットが出てくれるようにとの大きな願いが込められているのです。

参加学生諸君はもとより、観覧の皆様も、どうか、ロボコンにはこのような意義があることをご理解いただき、これに眼を開かれ、ロボコンをお楽しみ頂きたいと念願致します。

最後に、30年間という長きに渡ってロボコンを育てて下さいました、特別協賛・協賛・協力・後援を頂いた文部科学省を始め、諸学会・諸会社、また、実行に努力されたプロデューサー、ディレクター、アナウンサー・照明・音響・競技場作りのたくさんの何百人という裏方の方々に至るまで全員の方々に、篤く御礼申し上げ、私の挨拶とさせて頂きます。有り難う御座いました。

-2017年全国大会での挨拶より-

地に因りて倒るる者は、必ず地に因りて起つ

それでは発表いたします。

プラスチック段ボールという軽い材料を使うことで、素早い動きを可能としたアイデアもあり、それから、ロボット即ち人間の基本である「倒れたら立ち上がる」という機能を持っている。これは永平寺の開祖、道元禅師の名言にもありますが、「地に因りて倒るる者は、必ず地に因りて起つ」という金言があります。それにぴったりのものが輝きました。

ロボコン大賞は、大分高専です。

-2017年全国大会でのロボコン大賞発表より-

「ロボコン」に携わる学生の皆さんは、毎年変わっていきます。

ぜひ「ロボコンの精神」について書かれた言葉を読み、折に触れて読み返して、何かを感じていただければと思います。